Эта статья продолжает и строится на выводах нашей предыдущей статьи о доказательстве существования Бога как Необусловленной Реальности. Мы просим читателей, не знакомых с этим доказательством и концепцией Бога как Необусловленной Реальности сначала прочитать эту статью. Также мы рекомендуем ознакомиться со статьёй «10 удивительных фактов, которые нужно знать о Коране», дополняющей эту.

“Природа – это великая Книга Бога…

Чудеса Бога – и есть закон и порядок природы”.

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III,

(«О чём мы забыли в исламе», письмо Его Превосходительству д-ру Захиду Хусайну, 4 апреля 1952)

“Сам Пророк никогда не претендовал на какое-либо чудо. Единственное чудо, которое есть в исламе, – это Коран”.

Имам Шах Карим ал-Хусайни Ага Хан IV,

(Интервью на CBC, Man Alive с Роем Бонистилом, 8 октября 1986 г.)

Цель этой статьи – изложить философское доказательство пророческой миссии Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его): показать, что Мухаммад ибн ‘Абдуллах (570-632) был божественно-вдохновленным Пророком и Предводителем, назначенным Богом для передачи божественного руководства человечеству, и что речь Мухаммада (С), которая включает Коран, – является выражением этого божественного руководства. Однако не стоит преувеличивать следствия этого доказательства: мы не утверждаем, что ислам в его историческом развитии – единственная истинная религия, а Коран буквально продиктован Богом, или что непризнающие Мухаммада (С) Пророком должны подвергаться осуждению. Напротив, правильное историческое прочтение Корана показывает, что возможность спасения не принадлежит эксклюзивно какой-либо одной религиозной общине, а она основана на признании Бога, надлежащем ответе на Его благословения и совершении добродетельных поступков. В мире 1,5 миллиарда мусульман, и все они относятся к различным течениям, ветвям, культурным общностям, политическим движениям и школам мысли, многие из которых противоречат друг другу. Поэтому ислам и мусульман нельзя рассматривать как единую однородную общность. Пожалуй, единственные положения веры, которые разделяются всеми мусульманами, – это то, что Бог един, а Мухаммад – Пророк Его.

Признательность: Предлагаемое читателю доказательство, будучи оригинальным, основано на мысли досовременных исмаилитских философов Абу Хатима ар-Рази (ум. 934), Насир-и Хусрава (ум. ок. 1088) и ‘Абд ал-Карима аш-Шахрастани (ум. 1153), а также на современных научных исследованиях Навида Кирмани (Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, 2015).

A. Предисловие: Жизнь и путь Мухаммада (С) – очень краткое изложение

Жизнь Пророка Мухаммада происходила в полностью известную нам историческую эпоху, и её история хорошо задокументирована в современных ему источниках (перечисление источников здесь). Большинство историков ислама считают, что текст Корана в том виде, в котором он существует сегодня, является записью слов Мухаммада (С), сказанных им при жизни (свидетельства академической истории представлены здесь).

Период юности

• Мухаммад (С) родился в Мекке в святой семье Бану Хашим, ведущей родословную от Исмаила (Изма‘ила), сына Авраама (мир им). Мухаммад (С) осиротел в юном возрасте, и его воспитывали дед ‘Абд ал-Мутталиб и дядя Абу Талиб. Впоследствии Мухаммад (С) воспитал сына дяди, ‘Али ибн Аби Талиба (мир ему), как своего сына.

• Аравия седьмого века была племенным обществом, в котором верность племени и клану ценилась превыше всего; там не было государств, наций, границ и верховенства закона. Войны и набеги были привычной частью повседневной жизни. Состояние постоянной войны было обычным для соседних племён или городов, хотя иногда лидеры племён и заключали перемирие.

• Мекка была торговым и аристократическим центром Аравии, и её значимость во многом основывалась на идолопоклоннической материалистической культуре, центром которой было священное здание Каабы.

• Мухаммад (С) стал успешным купцом и был известен по всей Мекке честностью и надежностью, а также заботой о бедных. В 595 году его нанимательница Хадиджа (она была старше его на 15 лет) предложила ему женитьбу, и он согласился.

Начало пророческой миссии

• Мухаммад (С) пережил духовный мистический опыт во время регулярных ночных медитаций в 610 году и тогда он убедился и поверил, что получает божественное вдохновение и откровение от Бога, которое он выражал через декламации на арабском языке, называемые словом “кур’ан” (“чтение вслух” / “декламация”).

• Мухаммад (С) начал проповедовать послание, провозглашённое в Коране и его проповедях: единство Бога и недопустимость поклонения идолам; необходимость следовать и повиноваться Божьему руководству через руководство Мухаммада (С); признание всех предыдущих боговдохновенных Пророков прошлого, таких как Ной, Авраам, Моисей, Пророки Израиля и Иисус (да будет мир на ними); явное уважение и признание всех монотеистических верований, включая иудаизм и христианство; важность духовного очищения и добродетели; постоянное поминание Бога, этический императив устранения несправедливости в обществе, помощь нуждающимся и беззащитным, а также конечная ответственность всех людей в Судный день.

• Послание Мухаммада (С) собрало множество последователей в Мекке и вызвало сильное противодействие; многие из его последователей подвергались массовым преследованиям и пыткам.

• Мелодичная и ритмичная речь Корана во многом способствовала тому, что многие уверовали в послание и божественное вдохновение Мухаммада (С) и были преданы ему. Речь Корана превосходила арабскую поэзию, рифмованную речь и все произведения современных ему мастеров слова Мекки. Несколько прорицателей и поэтов Мекки бросили Мухаммаду (С) вызов в поэтическом споре, но не смогли ни подражать, ни соперничать, ни превзойти сказанные им коранические стихи.

• Против Мухаммада (С) выступали представители его собственного племени — Курайш, которые были лидерами мекканской торговли и аристократами; в течение нескольких лет Мухаммад (С) и его клан подвергались социальному и экономическому бойкоту и блокаде со стороны мекканцев и едва не умерли от голода.

Переселение (хиджра) и община раннего периода

• В 622 году, после того как Мухаммада (С) чуть не убили по сговору мекканских племён и лидеров, он и его последователи бежали в город-государство Медину, где Мухаммад (С) был приглашён стать лидером и судьёй между враждующими племенами.

• Мухаммад (С), его община и около дюжины еврейских племён Медины подписали Конституцию Медины, в которой поклялись поддерживать друг друга и защищать от внешних угроз; эта Конституция признавала права всех религиозных общин Медины, включая евреев и христиан, и причисляла все еврейские племена к общине или Умме Мухаммада (С).

• Ранняя община (умма) Мухаммада (С) была межконфессиональной и экуменической: в неё входили верующие (те, кто верил в пророчество Мухаммада(С)), иудеи и христиане, которые должны были исповедовать и следовать своим собственным религиозным традициям. В двух стихах Корана (2:62, 5:69) прямо говорится, что иудеи и христиане, а также те, кто искренне поклоняется Богу и совершает добродетельные поступки, обретут спасение.

Шариат, права женщин и браки

• В Коране не говорится о шариате. Шариат – это свод толкований Корана в правовом ключе, созданный мусульманскими правоведами спустя столетия после Мухаммада (С). Касательно государства Медины Коран содержит не более 500 стихов по юридическим вопросам (брак, развод, составление завещаний, сделки, долги, имущество и т. д.) из более чем 6 000 стихов.

• Женщины в Аравии VII века до появления ислама имели очень мало прав и не считались личностью. Мухаммад (С) и Коран (2:228, 4:19, 4:1, 33:35) прямо признали духовное равенство мужчин и женщин как личностей под Богом (в отличие от буквального понимания учения Конфуция и Библии).

• Коран объявил вне закона детоубийство девочек, предоставил женщинам право владеть собственностью (4:7), право на наследство (4:11), право на брак по взаимному согласию, право на развод (4:35), право на сохранение собственного имущества после брака (4:11), право быть свидетелями (2:282), право на труд и т. д. (В отличие от этого, Западная Европа начала предоставлять женщинам имущественные и личные права только в XVIII веке; Америка и страны Британского Содружества признали равные права женщин в XIX-XX веках).

“В то время, когда зародился ислам, положение женщин было ужасным – они не имели права владеть имуществом и были собственностью мужчины, а в случае смерти мужчины всё наследовали его сыновья. Мухаммад значительно улучшил положение женщин. Введя права на владение собственностью, наследование, образование и развод, он создал базовые меры социальной защиты. В таком историческом контексте Пророк может рассматриваться как тот, кто заявил о правах женщин”.

Профессор У. Монтгомери Уотт, (христианский священник, востоковед, историк ислама, ум. в 2006 г.),

(Интервью с Альстером Макинтошем, 1991 г., Читать онлайн)

• Пророк Мухаммад в течение жизни женился на 12 жёнах: 1 брак по любви (Хадиджа); 6 браков с незащищенными, овдовевшими и разведёнными женщинами, которых Мухаммад (С) взял в свой дом и предоставил им защиту (Сауда, Хафса, Зайнаб, Умм Салама, Умм Хабиба, Маймуна); 2 брака были заключены по предложению или просьбе женщины (Сафийя, Зайнаб); 2 брака для создания семейных и политических союзов с другим племенем (Аиша, Джувайрия); 1 брак (Мария ал-Кибтия) был заключен с рабыней, отправленной Мухаммаду (С) архиепископом Александрии (подробнее о браках Мухаммада (С) здесь).

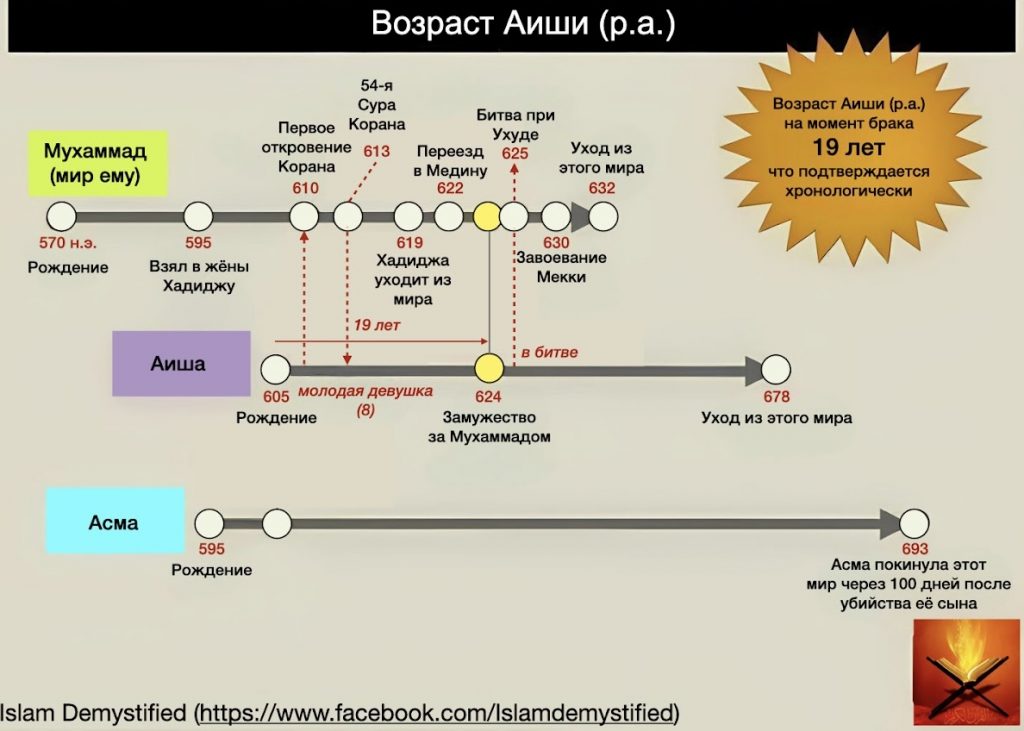

• Вопреки распространённому мифу, Аише было не шесть лет на момент замужества с Мухаммадом (С). Все исторические свидетельства, рассмотренные вместе, указывают на то, что Аиша родилась за 4 года до начала пророческой миссии Мухаммада (С) и была выдана замуж за Пророка по инициативе её отца на десятом году миссии Мухаммада (С): следовательно, ей было около 14 лет, и это был нормальный брачный возраст до недавнего времени (все свидетельства проанализированы в этой рецензированной статье). Портал “Исмаилитский Гнозис” обобщил свидетельства из различных мусульманских исторических источников и исследований, которые показывают, что на момент замужества ей исполнилось 18 лет.

• Мекканцы совершили несколько нападений на общину Мухаммада (С) в Медине, при этом их силы значительно превосходили силы Мухаммада (С): битва при Бадре (624), битва при Ухуде (625), битва при Хандаке (627). Община Мухаммада (С) победила в Бадре, проиграла в Ухуде и выдержала осаду мекканцев в битве при Хандаке (Битве у Рва).

• В ходе этих сражений два иудейских племени Медины, Бану Надир и Бану Курайза, сотрудничали с мекканцами, нарушили свои клятвы и предали мединскую общину Мухаммада (С).

• Племя Бану Надир по меньшей мере дважды пыталось убить Мухаммада (С); после провала заговора оно было изгнано из Медины.

• Племя Бану Курайза тайно вступило в союз с мекканцами во время Битвы у Рва, а затем напало на общину Мухаммада (С), применив вооружённые силы. Побеждённые Бану Курайза добровольно подчинились суду бывшего иудея, который вынес приговор в соответствии с ветхозаветными законами: их сражавшиеся мужчины были казнены, а остальные члены племени изгнаны из Медины (подробнее здесь).

• В 628 году несколько иудейских племён, в том числе Бану Надир и Бану Курайза, собрались в Хайбаре, чтобы заключить союз и напасть на Медину. Войска Мухаммада (С) разгромили их в Хайбаре, и он разрешил побеждённым иудейским племенам жить в мире, исповедовать свою веру и находиться под защитой от армии Мухаммада (С), пока они платят дань. Подробнее о контексте и обстоятельствах каждой крупной битвы читайте здесь.

Последние годы

• В 628 году Мухаммад (С) подписал с мекканцами 10-летний мирный договор (Худайбийский договор), который позволил его общине свободно передвигаться по Аравии. Через год мекканцы нарушили мирный договор, убив нескольких последователей Мухаммада (С). Более подробно о стихах Корана, посвященных войне и явленных в это время, можно прочитать здесь.

• В 630 году, после расторжения мирного договора, положение Мухаммада (С) в Медине усилилось благодаря тому, что различные аравийские племена вступили с ним в союз и приняли ислам. С отрядом в 10 000 человек Мухаммад (С) двинулся на Мекку и вошёл в город почти без кровопролития. Мухаммад (С) объявил амнистию и обеспечил безопасность курайшитам и их вождю Абу Суфьяну, которые в течение последнего десятилетия жестоко противостояли Мухаммаду (С).

• В 632 году Мухаммад (С) совершил последнее паломничество в Мекку, объявил своего двоюродного брата и зятя Имама ‘Али ибн Аби Талиба (а.с.) своим политическим и духовным преемником и вскоре после этого скончался.

.

B. Доказательства пророческой миссии Мухаммада (С)

Шаг 1: Предпосылки и определения: Речь Бога и Книга Бога

Аргумент опирается на следующие предпосылки (доказанные в предыдущей статье о существовании Бога):

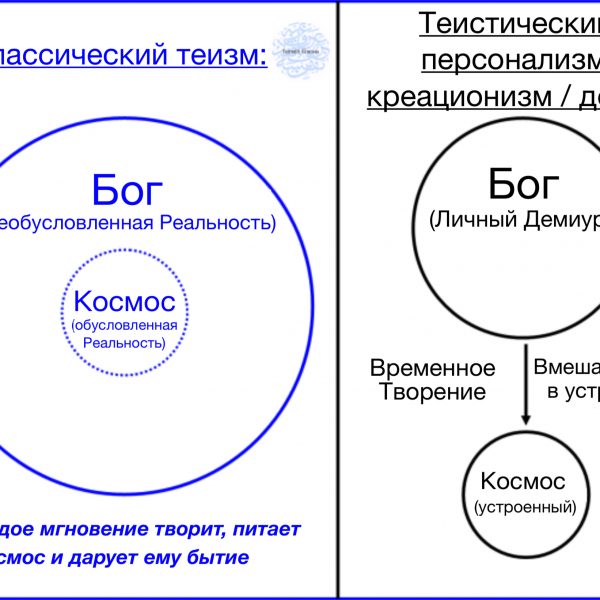

- Во всей реальности существует одна Абсолютная, Простая, Неограниченная, Вечная, Необусловленная Реальность (реальность, существование которой не зависит ни от чего другого) она называется «Бог»;

- Всё остальное, что существует (кроме Бога) является Обусловленной Реальностью – реальностью, существование которой неизменно зависит от другой реальности;

- Все Обусловленные Реальности неразрывно зависят от Бога или Необусловленной Реальности в своём существовании в любой момент времени;

- Иначе говоря, Бог как Необусловленная Реальность создаёт все Обусловленные Реальности и поддерживает их существование – в этом заключается философский смысл того, что Бог является «Творцом» всех сотворённых существ.

Сегодня мусульмане называют Коран и предшествующие ему писания Речью или Словом Бога и Книгой Бога, так же как христиане и иудеи называют Библию Словом Божьим. В понимании обычного человека Бог буквально «произнёс» Коран на арабском языке или Тору на иврите, и они уже были написаны как «небесная книга», прежде чем были явлены или ниспосланы на землю. Однако в шиитском исмаилитском исламе значение понятий Речь Бога и Книга Бога отличается от такого распространённого понимания, как будет объяснено ниже.

Первое определение: «Речь Бога» – это Акт Божественного Творения, который порождает, поддерживает и питает все обусловленные реальности

«Согласно исламу, творение – не уникальный акт в определённое время, а постоянное продолжающееся и вечное событие; и в каждый момент Бог поддерживает и питает всё бытие Своей Волей и Своим Замыслом. Вне Его Воли, вне Его Замысла не может быть ничего – даже того, что кажется нам абсолютно очевидным, как пространство и время. Только Аллах пожелает: да обретёт Вселенная бытие, и всё проявленное [сразу же] свидетельствует о Божественной Воле».

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III,

(Мемуары Ага Хана: Весь мир и время)

A. «Речь» или «слово» Бога не состоит из звуков, слов или букв – потому что Бог абсолютно прост и превосходит время, пространство и материю, тогда как слышимая речь (звуки, буквы) возможна только при посредстве тел и воздуха.

B. В человеческом понимании «речь» – это действие говорящего, с помощью которого он выражает определённое намерение, доносит сообщение, смысл или повеление.

C. По аналогии, «Речь Бога» – это Его единый вечный акт творения, дарующий существование всем обусловленным реальностям в каждый момент времени.

D. Таким образом, «Речь Бога» в действительности является Его актом творения для создания и поддержания всех обусловленных реальностей.

«Творец (уникальная, абсолютно простая, неограниченная, Необусловленная Реальность) должен быть Творцом постоянно (основанием для итогового выполнения всех условий) всего остального, что реально, в каждый момент, когда оно может перестать быть реальным (т. е. в каждый момент реальности). По аналогии, если бы Творец перестал “думать” о нас, мы бы буквально превратились в ничто».

– Роберт Спитцер

(Новые доказательства существования Бога, стр. 143 англ. изд.)

Второе определение: «Книга Бога» – это совокупность всех обусловленных реальностей, поддерживаемых «Речью Бога» и проявляющих её.

«Природа – это великая Книга Бога на каждый день, секреты которой должны быть открыты и применены на благо человечества. Ислам – это сущностно природная религия, а чудеса, о которых говорится в Коране, – это великие явления, окружающие нас, и часто говорится, что все эти проявления могут быть использованы и должны быть использованы, с умом и для служения человеку».

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III,

(Сообщение по Пакистанскому радио, 19 февраля 1950 года, читайте на NanoWisdoms)

A. «Книга Бога» не имеет формы произнесённых или написанных слов и языка, поскольку Бог превосходит время, пространство и материю, а записанные слова (также как и тексты и язык) существуют через посредство физических тел, пространства и времени.

B. В человеческом понимании «письмо» – это запись или проявление речи, и оно следует за ней.

C. По аналогии, «писание» или «книга» Бога – это вся совокупность обусловленных реальностей (сотворённых существ), которые получают, проявляют, отражают или записывают «Речь Бога» (акт божественного творения).

D. В действительности «Книга Бога» – это вся совокупность обусловленных реальностей и их умопостигаемых форм.

В заключение следует отметить, что «Речь Бога» (непрерывный акт божественного творения) непрерывно создаёт, поддерживает и выражает себя в форме «Книги Бога» (обусловленных реальностей или тварных существ).

Итог предпосылок и определений:

- Бог существует qua Абсолютная, Простая, Неограниченная, Необусловленная Реальность (см. предыдущую статью).

- Речью Бога называется вечный акт божественного творения, непрерывно создающий и поддерживающий все обусловленные реальности (см. выше).

- Книгой Бога называется вся совокупность обусловленных реальностей или тварных существ (см. выше).

- Человек обладает уникальной способностью познания (называемой интеллектом), отсутствующей у других живых существ, благодаря которой он интеллектуально распознаёт и рационально выражает знания посредством дискурсивной речи и письма.

.

Демонстрация Божественного Руководства и необходимости в Наставляющем

Шаг 2: «Речь Бога» (акт божественного творения) дарует божественное руководство всем обусловленным реальностям («Книге Бога») для их блага.

«Ислам – это фундаментально естественная религия. Все его догмы и учения, независимо от направления или школы, в конечном итоге основаны на закономерности и порядке природных явлений».

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III,

(“Этому я научился у жизни”, 4 февраля 1954 г., читать на NanoWisdoms)

A. Все наблюдаемые во Вселенной объекты, одушевлённые или неодушевлённые, демонстрируют последовательное, предсказуемое и рациональное поведение – в современной науке это поведение описывается как «законы природы».

B. Законы природы не являются самими причинами этого закономерного поведения, они есть только его гипотетические описания; закономерное поведение всей материи требует более фундаментального объяснения и описания причин. Сам Эйнштейн однажды написал, что «a priori мы должны ожидать что мир хаотичен, и никоим образом не может быть познан с помощью мышления» (Эйнштейн и поколения науки, 1982 г., xviii)

C. Поскольку Бог непрерывно творит и поддерживает всё во Вселенной, мы можем сделать вывод, что рациональное, упорядоченное, закономерное поведение Вселенной возможно именно благодаря божественному руководству – то есть акт божественного творения («Речь Бога») непрерывно наставляет и подсказывает всем объектам Вселенной закономерное поведение для выполнения или завершения некоторой предрасположенности, импульса или склонности.

«Зажжённая спичка создаёт огонь и тепло, а не мороз и холод; желудь всегда вырастает в дуб, а не в куст розы или собаку; Луна движется вокруг Земли по ровной эллиптической орбите, а не зигзагообразно и беспорядочно; сердце качает кровь непрерывно, а не останавливается и запускается несколько раз в день; конденсация влаги приводит к осадкам, которые собираются, что приводит к испарению влаги, в свою очередь приводящему к новой конденсации, и так далее. В этом и огромном множестве других примеров мы наблюдаем действия законов, ведущих процессы к некоторым целям (обычно совершенно неосознаваемым), которые просто изначально заложены в природе и могут быть познаны через наблюдение, независимо от того, задаётся ли кто-то вопросом о том, откуда они появились… Невозможно, чтобы что-либо было направлено к цели, если эта цель не существует в интеллекте, направившем к ней рассматриваемый объект. Из этого следует, что существование системы целей или конечных, составляющих физическую вселенную причин, возможно только если за пределами вселенной есть высший разум или интеллект, направляющий вещи к их целям. Более того, поскольку мы наблюдаем действие этих причин здесь и сейчас, этот интеллект также должен существовать здесь и сейчас, а не только в какой-то начальной временной точке в прошлом, и точно также он должен обязательно существовать в любой точке, в которой они существуют и направлены на конкретные цели».

Эдвард Фесер, (Наследие Фомы Аквинского: наставление для начинающих, глава 3)

«Под установлениями Бога я понимаю установленный и неизменный порядок природы, или связь естественных вещей. Ибо мы уже говорили выше и показали в другой работе, что всеобщие законы природы, согласно которым вещи получают возможность существовать и пределы этого существования, есть ни что иное, как вечные веления Бога, которые всегда подразумевают вечную истину и непреложность. Поэтому, говорим ли мы, что все вещи происходят по законам природы, или мы говорим что они упорядочены по указу и руководству Бога, мы говорим одно и то же».

Барух Спиноза, (Дэниел Гарбер, Бог, законы и порядок природы: Декарт и Лейбниц, Гоббс и Спиноза, в издании Божественный порядок, человеческий порядок и порядок природы, изд. Эрик Уоткинс, стр. 63 англ. изд.)

D. Законы природы есть проявление божественного руководства, в пользу чего свидетельствуют следующие примеры:

- Вселенная и всё, что в ней находится – кварки, субатомные частицы, атомы, молекулы, тела с их массой и т. д., демонстрируют поведение в рамках законов и шаблонов, известных как законы физики, согласно которым действие каждого вида материальных объектов направлено на исполнение или завершение некой предрасположенности, силы или тенденции – таково божественное руководство для неорганических объектов.

- Живые существа (от одноклеточных организмов до животных) способны находить и получать питание из внешней среды, приспосабливаться к ней и сохранять свое существование и вид благодаря особым способностям, которыми их наделила Речь Бога, – это божественное руководство, данное органическим живым существам.

- Человеческий интеллект, который распознает первичные принципы и действует по законам логики, чтобы рассуждать от предпосылок к заключениям, является особой способностью, дарованной Божественной Речью, – это божественное руководство, данное всем людям. Эти естественные законы Вселенной и интеллектуальные законы человеческого интеллекта в совокупности также служат руководством для человека, как для выживания, так и для процветания. (Стоит отметить, что утверждающий, что в Космосе нет никакого божественного руководства, может быть прав только в том случае, если он претендует на абсолютное всеведение обо всей Вселенной).

E. Таким образом, «Речь Бога» (акт божественного творения) проявляется во всем Космосе («Книге Бога») через конкретные божественные указания, соответствующие каждому уровню и виду обусловленной реальности.

«Бог предусмотрел общее руководство, пронизывающее всех существ соответственно их обстоятельствам и их природе – и особенно это видно на примере животных, ибо каждое из них определяется направленностью на полезное для его существования, выживания и стремления защитить свой вид и его представителей, и это происходит благодаря природе и врождённой предрасположенности, а не благодаря обучению и мышлению. Более специфичным является руководство для человечества, так как оно характеризуется тем, что полезно для существования и выживания посредством защиты своего вида и его представителей, а также ищет блага для существ других видов, – и исполнение этого достигается через обучение и мышление».

‘Абд ал-Карим ал-Шахрастани (Ключи к Арканам, пер. Тоби Майера, стр. 179 англ. изд.)

Шаг 3: Хотя бы одно человеческое существо в каждый момент времени постигает всю полноту божественного руководства, содержащегося в Речи Бога и предназначенного для людей

«Все исламские школы принимают в качестве основополагающего принципа, что на протяжении веков, за тысячи лет до явления Пророка Мухаммада, время от времени появлялись посланники, озарённые Божественной Милостью, среди народов земли и для этих народов, которые были достаточно развиты интеллектуально, чтобы воспринять такое послание. Таким образом ислам признаёт Авраама, Моисея, Иисуса и всех пророков Израиля. Но мусульмане не ограничивают себя пророками Израиля; они готовы признать, что подобные боговдохновенные посланники были и в других странах – Гаутама Будда, Шри Кришна и Шри Рама в Индии, Сократ в Греции, мудрецы Китая и многие другие мудрецы и святые среди народов и цивилизаций, следы которых мы уже потеряли. Таким образом, душа человека никогда не оставалась без особо вдохновленного посланника от Души, которая поддерживает, охватывает и вселенную и сама является ей».

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III

(Мемуары Ага Хана: Ислам – религия моих предков, читать на NanoWisdoms)

A. Если Речь Бога (Его акт творения) постоянно обеспечивает божественное руководство для человеческого благополучия, то по крайней мере один человек в каждый период человеческой истории полностью постигает всю полноту этого божественного руководства.

Подтверждение: Если это не так и божественное руководство понимается лишь частично, значит, существует какая-то часть божественного руководства, неизвестная человечеству в данный период. Тогда руководство в принципе недоступно для людей. Однако руководство только тогда выполняет свою функцию и служит «руководством», когда оно действительно доступно и направляет тех, кого оно должно направлять; недоступное руководство по определению не является руководством в действительности. Таким образом, любое божественное руководство для благополучия человека должно быть известно во всей полноте и полностью признано хотя бы одним человеческим существом в каждый момент существования человечества.

B. Человеческое существо, полностью постигшее божественное руководство, отличается от других человеческих существ, которые не постигли его, в силу обладания превосходной способностью познания или восприятия;

Подтверждение: По логической необходимости должен существовать фактор, объясняющий, почему определённое человеческое существо постигает всю полноту божественного руководства, исходящего из Речи Бога, а другие человеческие существа – нет. Это свойство должно быть внутренним и специфическим для данного человека и должно относиться к его способностям познания и восприятия. По аналогии, человеческий род отличается от всех других видов живых существ наличием особой способности познания – интеллекта, благодаря которому люди произносят членораздельную речь (т. е. пользуются языками) и создают письменность, в отличие от животных.

C. Таким образом, в любой момент времени в мире всегда есть хотя бы одно человеческое существо, постигшее всю полноту божественного руководства с помощью высшей познавательной способности, отсутствующей у других людей. Это человеческое существо, полностью постигшее божественное руководство, называется «Обладателем Божественного руководства».

Пояснение: По аналогии, Обладатель Божественного руководства посредством своей высшей способности познания «читает» Книгу Бога (всю совокупность обусловленных реальностей) и тем самым постигает всю полноту Божественного руководства, исходящего из Речи Бога – подобно тому, как среди всех видов животных только человек может «читать» разумную речь в форме письма. В этом и заключается истинный смысл коранической или библейской идеи о том, что «Книга Бога» открывается посланнику или пророку через Святой Дух: Дух есть эта высшая способность познания Обладателя Божественного руководства, а «Книга Бога» – божественное руководство, присутствующее в обусловленной реальности.

«И так Мы внушили тебе [Мухаммаду] Дух (рух) по Нашему повелению. Ты не знал, что такое Писание (ал-китаб) и вера, но Мы сделали его светом (нур), которым Мы ведём тех из Наших рабов, кого пожелаем, и ты ведешь на Прямой путь».

Священный Коран, 42:52

«Творец мира подобен ‘писателю’, мир и всё, что в нём, – это Его Книга, а Его Посланник – ‘читатель’ этой Книги… Дух Посланника – это дух, который выше человеческой души и именно им отличается Посланник. Это подобно тому, как люди выделяются среди всех животных с помощью духа, который выше их. Таким образом, Посланник, который является ‘читателем’ Книги Бога, – самый близкий к Богу человек, подобно тому как каждый читатель среди людей близок к писателю в понимании, а другие, не умеющие читать письмо, находятся дальше от писателя в этом отношении, и они не могут воспринимать речь писателя иначе, чем через речь этого читателя. Точно так же и Посланник Бога, читающий Книгу Бога, обладает превосходством над всеми людьми, не способными читать её, что [аналогично сравнению] тех, кто может читать человеческие письмена, и тех, кто не может».

Сайидна Насир-и Хусрав, (Зад ал-Мусафир, 219)

.

Признаки Обладателя Божественного руководства

Шаг 4: Обладатель Божественного руководства в каждую эпоху сообщает его людям посредством речи.

A. Люди имеют доступ к божественному руководству только если Обладатель Божественного руководства сообщает его им.

B. По логической необходимости Обладатель Божественного руководства должен передать его им.

C. Речь превосходит письменность и предшествует ей.

Подтверждение: Люди сообщают друг другу сведения и знания устно или письменно, и письмо – это просто фиксация речи в визуальной форме. Письменная коммуникация подвержена физической порче (из-за плохого хранения носителя) и интеллектуальной порче (из-за умышленного или неумышленного ошибочного толкования), но устная коммуникация более гибка, более наглядна и может сразу же сопровождаться уточнениями в случае непонимания получателем. Записанный текст статичен, фиксирован и устаревает, в то время как речь динамична и реагирует на каждую новую ситуацию, требующую божественного руководства. Поэтому речь логически и исторически предшествует письму и представляет собой самое непосредственное и близкое к источнику изложение сообщаемого.

D. Следовательно, Обладатель Божественного руководства в каждую эпоху сообщает его людям посредством речи. В этом смысл коранического выражения «читать Книгу Бога» или «читать Слово Бога»: Обладатель Божественного руководства воспринимает или «читает» Книгу Бога, видит в ней божественное руководство из Речи Бога (акта божественного творения), а затем передаёт или «читает» это божественное руководство другим:

«Прочитай [о Мухаммад] то, что открыто тебе из Писания Господа твоего, ибо ничто не заменит Слова Его. И помимо Него не найдёшь ты защиты!»

Священный Коран 18:27

Шаг 5: Обладатель Божественного руководства в каждую эпоху узнаваем для других по одному из двух признаков – указанию другого Обладателя Божественного руководства или неподражаемой вдохновенной речи.

А. У людей каждой эпохи должна быть возможность узнать Обладателя Божественного руководства, чтобы получить от него это руководство.

В. Обладатель Божественного руководства в каждую эпоху должен заявлять о себе и демонстрировать внешние признаки, по которым люди могут узнать его.

- Первый внешний признак: Обладатель Божественного руководства определён и выбран другим Обладателем Божественного руководства. Этот признак основан на несомненном признании предшествующего Обладателя Божественного руководства.

- Второй внешний признак: речь Обладателя Божественного руководства, с помощью которой он сообщает его, – неповторима, несравнима ни с чем и абсолютно отлична от речи других людей, не являющихся Обладателями Божественного руководства.

Например, чёткая и рациональная речь людей (обладающих интеллектом и рассудком), разительно отличается от звуков и жестов животных, не обладающими ими. Подобно этому, неповторимая речь Обладателя Божественного руководства возвышается над рациональной речью обычных людей (не обладающих этим Божественным руководством) и превосходит её.

«Ни одно животное не способно воспринять мысли другого посредством разумной речи или выразить свои суждения таким образом… Поскольку слово нутк (разумная речь) имеет два главных значения: первое из них – мышление и различение, а второе – провозглашение того, что стало результатом этого мышления и различения; кроме того, ‘разумные говорящие’ (натикун) соотносятся с иерархией и не равны в отношении [этих значений нутк], и вершина этой иерархии находится в максимальной независимости от дискурсивного мышления в смысле ‘различения’ так, что невидимое остальным становится для находящегося на этой вершине видимым открыто, а понимаемое другими посредством дискурсивного мышления воспринимается находящимся на вершине непосредственно и ясно благодаря его внутренней природе. Так же и относительно ‘провозглашения’, то есть вся его речь становится вдохновенным откровением (вахй), и то, что кем-то другим понимается через авторитетное наставление, воспринимается им благодаря интуиции. Таким образом, его речь как целое, в двух аспектах (различение и провозглашение), отличается от речи других говорящих совершенством и благородством; и как сама речь человека является неповторимым чудом, возносящим его над животными, так и её совершенство становится неповторимым чудом, возносящим пророка над всеми людьми».

‘Абд ал-Карим ал-Шахрастани (Ключи к Арканам, пер. Тоби Майер, стр. 120-121 англ. изд.)

C. Следовательно, Обладатель Божественного руководства в каждую эпоху будет:

a) Объявлен и указан другим Обладателем руководства, и/или

б) Будет передавать божественное руководство посредством неподражаемой речи, недостижимо превосходящей обычную человеческую речь.

Шаг 6: Пророк Мухаммад был Обладателем Божественного руководства в свою эпоху (610-632 гг. н.э.).

«В седьмом веке христианской эры произошел стремительный и блестящий расцвет способности и стремления человечества к продвижению и открытиям в области духа и интеллекта. Этот расцвет начался в Аравии; его начало и импульс исходили от моего Святого предка, Пророка Мухаммада, и сегодня мы знаем его под именем ислам».

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III,

(Мемуары Ага Хана: Ислам – религия моих предков, читать на NanoWisdoms)

A. Пророк Мухаммад, историческая личность, жившая в 570-632 гг. н. э., провозгласил себя боговдохновенным Обладателем Божественного руководства, заявив, что он Пророк и Посланник Бога, который направляет людей на верный путь (см. исторические документы, подтверждающие жизнь Пророка Мухаммада; см. что Коран сообщает о Пророке Мухаммаде; краткая хронология пророческой миссии Пророка Мухаммада изложена выше).

B. В качестве видимого признака провозглашённого получения божественного вдохновения и передачи божественного руководства Мухаммад (С) произносил слова Корана – боговдохновенные декламации, произносимые именем Бога на протяжении 23 лет в самых разных контекстах, ситуациях и в течение различных событий (см. историческую документацию, подтверждающую, что составленный воедино текст Корана датируется серединой VII века).

«Если верить что Мухаммад – Пророк, то разумно указать на оригинальность его языка как доказательство божественной миссии. Если видеть в нём поэта, то, исходя из беспрецедентного характера его произведений, можно, по крайней мере, сделать вывод о его гениальности… В истории литературы оставили неизгладимый след и меняли современное им понятие нормального только те новые явления, которые не просто выходили за рамки существующего горизонта ожиданий, но породили новый горизонт. По этому критерию Коран можно считать превосходящим все литературные произведения арабской культуры».

Навид Кирмани (немецкий учёный-исламовед, романист)

(Бог прекрасен: эстетический опыт Корана. стр. 82 англ. изд.)

C. Литературная форма Корана неповторима (невоспроизводима) и чудесна по сравнению любой другой формой арабской речи – об этом свидетельствуют и это подтверждают многочисленные востоковеды и западные исследователи арабской литературы. Также это подтверждается личным опытом восприятия Корана современниками Мухаммада (С) и мусульманскими общинами на протяжении веков, и единодушным научным мнением мусульманских богословов, философов и знатоками грамматики.

Дополнительные разъяснения: Под терминами «чудо/чудесное» или «неповторимость/неповторимое» (и‘джаз) мы не подразумеваем какого-либо «нарушения законов природы» или «божественного вмешательства» в нормальный ход вещей. Как сказано выше, Бог создаёт и поддерживает всё бытие в каждый момент времени, и поэтому божественные «вмешательства» полностью излишни: законы природы никогда не нарушаются, потому что они являются проявлением непрерывного творения и руководства Бога для Вселенной. Когда говорится, что какое-то произведение «неповторимо» или «чудесно», имеется в виду, что оно превышает возможности определённого класса или вида и требует недоступных ему творческих способностей. То есть некоторое произведение является неповторимым или чудесным не само по себе, а только по отношению к какому-то стандарту или подразумеваемому пределу возможностей. Например, разумное мышление человека и его различные плоды, такие как наука, поэзия, искусство, абстрактное мышление и прочие, безусловно, «неподражаемы» и «чудесны» при сравнении с животными. Аналогично, когда говорится что Коран неповторим и чудесен по критериям человеческих существ, это означает, что литературная форма (назм) Корана и его смысл являют речь и мышление, выходящие за пределы способностей человека, если, конечно, он не является боговдохновенным пророком. Неповторимость Корана является величайшим доказательством обладания Пророком Мухаммадом при жизни Божественным руководством и подтверждением его как боговдохновенного Пророка.

«Подобно тому, как для животного действия человека (а именно те, которые относятся к мысли, речи и поступкам) предстают неподражаемым чудом, так и для человека неподражаемым чудом становятся деяния Пророков, непосредственно связанные с их внутренней предрасположенностью, их откровением и их природой. Ибо именно они, те, кому Господь благоволит даровать небесное, святое руководительство, и их путь – это путь Бога; их религия есть вера Бога, их закон – закон Бога, и всякий кто следует за ними наставляется на Прямой путь».

‘Абд ал-Карим ал-Шахрастани (Ключи к Арканам, пер. Тоби Майер, стр. 179-180 англ. изд.)

Объективная основа для утверждения того, что Коран чудесен и неповторим (му‘джиз), то есть находится превыше творческого потенциала обычных людей, лежит в объективных литературных нормах, формах и структурах арабского языка. «Несомненно, литературное достоинство оценивается не по каким-то абстрактным критериям; оно может быть оценено только в контексте духа всего арабского языка и словесности» (Сэр Гамильтон Гибб). Только специалисты по арабскому языку и литературе могут действительно определить и оценить качество литературного произведения на этом языке по объективным стандартам. Далее мы приводим выводы экспертов трёх разных категорий:

- Современных европейских учёных, изучающих арабский язык и литературу, но не являющихся мусульманами.

- Современных арабских исследователей арабской литературы.

- Классических мусульманских исследователей арабского языка и литературы.

Каждое отдельное свидетельство и все они в совокупности демонстрируют нам общий консенсус современных и классических учёных, как мусульман, так и не исповедующих ислам, относительно того, что:

- Литературная форма Корана (назм) невоспроизводима, поскольку она превышает возможности, характеристики и определение всей арабской поэзии и прозы на протяжении всей истории.

- Данные о первом восприятии Корана показывают, что первые, кто его услышал (как последователи Мухаммада (С), так и его самые яростные противники) признали, что Коран чудесен и неповторим: несколько знатоков арабского ещё при жизни Мухаммада (С) свидетельствовали о превосходстве Корана над всей арабской речью, в том числе: ал-Валид ибн ал-Мугира, ал-Туфайл ибн ‘Амр ал-Дауси, Хасан ибн Сабит, Лабид ибн Раби‘а, Ка‘б Ибн Малик, Сувайд ибн ал-Самит. Никто при жизни Мухаммада (С) не смог создать литературное произведение, равное Корану.

- В истории арабского языка и литературы не было ни одной успешной попытки имитировать литературную форму Корана. Все знатоки арабской литературы, поэзии и грамматики исламской цивилизации свидетельствуют о невозможности создать нечто подобное Корану: ал-Джахиз (ум. 868), ал-Наззам (ум. ок. 840), Хишам ал-Фувати (ум. 833), Абу Муслим ал-Исфахани (ум. 934), Абу Хатим ал-Рази (ум. 934), ал-Руммани (ум. 994), ал-Бакиллани (ум. 1013), ал-Шариф ал-Муртада (ум. 1044), Шейх ал-Муфид (ум. 1032), Ибн Хазм (ум. 1064), Абу Исхак Исфара‘ини (ум. 1027), ал-Аш‘ари (ум. 935), ал-Джувайни (ум. 1085), ‘Абд ал-Джаббар (ум. 1025), ‘Абд ал-Кадир ал-Джурджани (ум. 1078), ал-Шахрастани (ум. 1153).

- В каждом стихе Корана выбор, сочетания и взаимное расположение слов, грамматических конструкций и риторических приёмов максимально «точно подогнаны» к выражаемому смыслу, так что никакая вариация формы стиха невозможна без серьезного ущерба для эстетической формы или выраженного смысла (три примера стихов рассмотрены далее).

С полным текстом заключения экспертов можно ознакомиться в Приложении «А» к данной статье. И всё же, приведём небольшую выборку из свидетельств экспертов:

«Несомненно, литературное достоинство оценивается не по каким-то абстрактным критериям; оно может быть оценено только в контексте духа всего арабского языка и словесности. И за пятнадцать столетий никто не обращался с этим богатейшим языковым инструментом так мощно, смело и эмоционально многогранно, как Мухаммад… Мекканцы требовали от него чуда, и Мухаммад, с высшей смелостью и уверенностью, обратился в качестве окончательного подтверждения своей миссии к самому Корану. Как и все арабы, мекканцы были ценителями языка и риторики. Если Коран – просто сочинение Мухаммада, то и другие могут создать нечто подобное. Пусть кто-то другой напишет десять таких стихов. А если никто не сможет (очевидно, что никто на это не способен), они должны признать Коран несравненным чудом, доказывающим правоту слов Мухаммада».

Сэр Гамильтон А.Р. Гибб (профессор арабского языка Гарвардского университета, ум. в 1971 г.),

(Ислам: историческое исследование, издательство Oxford University Press, стр. 25-28 англ. изд.)

«Коран же есть величайшая книга и могущественнейший памятник словесности на арабском языке: он сделал этот язык бессмертным и сохранил саму его суть; вместе с ним бессмертным стал и сам Коран. Коран – гордость арабской культуры и драгоценнейшая жемчужина её традиции, и арабы, как бы ни расходились они во взглядах или вероисповедании, едины в том, что Коран воплощает самую сущность арабского [языка]».

Д-р Амин ал-Хули (египетский учёный в области арабской литературы и Корана, ум. в 1966 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 84-85 англ. изд.)

«И всё же я искренне считаю, что Мухаммад, подобно древним пророкам, имел подлинный религиозный опыт. Я убеждён, что он действительно постиг нечто напрямую от Бога. То есть я верю, что Коран ниспослан Богом, верю в его боговдохновенность. Ведь без Божьего благословения Мухаммад не смог бы пробудить столь грандиозный религиозный порыв. Коран указывает, что корень тогдашних бедствий в Мекке находился прежде всего в области религии (хотя экономические, социальные и нравственные стороны также присутствовали), а значит, лекарство от них следовало искать в области религии. Учитывая, насколько действенным оказалось в этом отношении учение Мухаммада, ставить под сомнение глубину и мудрость Корана было бы самонадеянно».

У. Монтгомери Уотт (христианский священнослужитель, исследователь Корана, исламской истории и теологии, ум. в 2006 г.),

(Интервью изданию Coracle, 2000 г., ссылка на текст интервью)

«Несмотря на всё, что мы знаем о независимости Мухаммада от [культурных] образцов [его времени], мы видим, как мастерски он внутренне усвоил и возвысил воспринятые слова и идеи, пропитав их собственным духовным пафосом и тем самым сделав их неотъемлемой частью своего учения. Именно в этом и состоит подлинное чудо его пророчества. Мы можем не принимать его учение, но по существу согласимся с Кади Абу Бакром, который утверждал, что доктрина и‘джаза (неподражаемости и чудесности) Корана имеет реальные основания».

Тор Андре (христианский религиовед и лютеранский епископ Линчёпинга, ум. в 1947 г.),

(Личность Мухаммада в учении и вере его общины, 1918, стр. 94 нем. изд.)

«И было бы крайне неразумно отрицать, что текст, ниспосылавшийся в течение двух десятилетий в виде отдельных, неупорядоченных частей и окончательно собранный лишь спустя двадцать лет, мог бы снискать столь широкое признание, не обладая, скажем так, поистине уникальными качествами».

Жак Берк (христианский исследователь арабской литературы и ислама, ум. в 1995 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 9 англ. изд.)

«Однако нам известно, что текст Корана не является прозаическим и вместе с тем не укладывается в рамки поэзии. Точнее будет сказать, что перед нами действительно нечто особое, чему не подобрать иного названия, кроме “Коран”. Его текст – не стих, и это очевидно, т.к. он не ограничивает себя рамками стихотворной формы. Но это и не проза, так как текст связан внутри себя особыми связями, не свойственными ни одному другому известному тексту; некоторые из этих связей касаются окончаний стихов, другие – относятся к музыкальному звучанию, присущему только ему. Так что перед нами ни стихи, ни традиционная проза, а “Книга, слова которой совершенны и разъяснены Тем, Кто Премудр и Всеведущ”. Поэтому мы не можем сказать что это проза, но текст, строго говоря, также не является стихотворным. Текст Корана – единственный в своём роде, и ничего подобного ему не было создано ни до, ни после».

Доктор Таха Хусайн (известный учёный-арабист, «Декан арабской литературы», ум. в 1973 г.),

(Проза во втором и третьем веках после Хиджры, Географическое общество, Каир, 1930, издательство Дар Ал Марифа)

«Ведь Мухаммад, который… не был поэтом и не изучал тонкости риторики получая соответствующее образование долгие годы, не владел секретами синтаксиса (навх), дикции (луга), повествования (ривайа) и метрики (‘аруд), не имел представления о риторических фигурах (бади‘), не владел даже письмом (это считалось синонимом отсутствия литературной подготовки), – чтобы такой литературный дилетант внезапно и без всякой склонности к поэтическому выражению применил сразу всю систему поэтического языка, которую ни один нормальный человек никогда не сможет освоить во всех деталях; и ведь этот простой человек с вдохновлённой душой создал из известного ему материала слов, фигур речи и правил синтаксиса и стиля нечто совершенно новое, создал ранее немыслимое произведение, к совершенству которого никто после даже не приблизился, и сделал это неповторимо, неподражаемо и потому так непостижимо для людей – и этот исторический факт, полностью проверяемый, доказанный и очевидный для каждого, не может не казаться чудесным».

Навид Кирмани (немецкий учёный-исламовед, романист),

(Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 218 англ. изд.)

«Давайте просто рассмотрим, какое впечатление производили стихи на противников. Мы знаем имена и биографии десятков людей, которые приходили к Посланнику Бога и спорили с ним, не соглашаясь и протестуя против него, но стоило им сесть рядом и услышать его проповедь и стихи Бога, как они становились мусульманами».

Махмуд Рамияр (доцент арабского языка, Тегеранский университет),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 19 англ. изд.)

«Но первоначальное изумление, которое Коран вызвал у арабов, имело словесную природу. Они были очарованы языком, его лингвистической красотой и искусностью. Язык стал ключом, открывшим дверь, через которую они смогли войти в мир Корана и принять ислам. Поэтому ни на каком уровне невозможно провести разделительную линию между исламом и языком. Можно даже сказать, что первые мусульмане, составившие начальное ядро исламской миссии, верили в Коран прежде всего как в текст, языковое выражение которого завладело ими: они верили в него не потому, что он открывал им тайны бытия или человеческого существования, или вносил новый порядок в их жизнь, а потому, что видели в нём Писание, не похожее решительно ни на что, известное им прежде. Благодаря языку их природа менялась изнутри, и именно язык менял их жизни».

Али Ахмед Саид Эсбер («Адонис», выдающийся сирийский арабский поэт, р. 1930),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 36 англ. изд.)

«Неудивительно, что лучшие арабские писатели так и не смогли создать ничего сопоставимого по достоинству с самим Кораном».

Доктор Эдвард Генри Палмер (профессор арабского языка Кембриджского университета, ум. в 1882 г.),

(«Коран», 1990, стр. 15 англ. изд.)

«В то время арабы достигли максимального совершенства своего языка с точки области языковой компетенции и наук, риторики, ораторского искусства и поэзии. Однако никто так и не создал ни одной главы, аналогичной Корану».

Д-р Хусейн Абдул-Раоф (профессор исламоведения, Университет Лидса)

(Исследуя Коран, 2003, стр. 64 англ. изд.)

«Во времена создания Корана арабы достигли уровня красноречия, неизвестного во всей их предыдущей истории. В каждую предыдущую эпоху язык непрерывно развивался, совершенствовался и уточнялся, и начинал формировать социальные обычаи… Царство языка утвердилось среди них, но в нём не было царя, пока к ним не пришел Коран».

Садик ал-Рафи‘и (сирийско-египетский поэт и литератор, ум. в 1937 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 5 англ. изд.)

«Одно из поразительных наблюдений, которое мы можем сделать изучая чудесную природу Корана и совершенство его стиля, в том, что сначала мы думаем, что формы его выражения (алфаз) соответствуют содержанию (ма’ани). Затем мы изучаем его более тщательно и углубленно, и тогда нам уже кажется, что это содержание соответствует употреблённым формам. Далее мы снова думаем, что все наоборот. Мы продолжаем исследование с наивысшей внимательностью и в итоге всегда завершаем его с выводом, противоположными начальному суждению, и мы снова и снова колеблемся между двумя этими суждениями, пока наконец не возвращаемся к Богу, одарившему арабов лингвистическим талантом лишь для того, чтобы создать из этого языка нечто, превосходящее сам этот талант».

Садик ал-Рафи‘и (сирийско-египетский поэт и литератор, ум. в 1937 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 121 англ. изд.)

Чтобы ознакомиться со всеми утверждениями учёных о неповторимости Корана и его превосходстве над всеми текстами, созданными людьми на арабском языке, пожалуйста, обратитесь к Приложению А, приведённому после статьи.

D. Поскольку Коран, произнесенный Пророком Мухаммадом, неповторим и чудесен по сравнению со всеми другими формами человеческой речи, Пророк Мухаммад был Обладателем Божественного руководства своей эпохи;

E. Будучи Обладателем Божественного руководства, Пророк Мухаммад обладал уникальной способностью «читать» божественное руководство из Речи Бога (акта божественного творения) в Книге Бога (совокупности всех обусловленных реальностей) и передавать это божественное руководство на человеческом языке, создавая нужные символы, словесные выражения и иносказательные формулировки на арабском языке с учётом истории, культуры и социальных характеристик слушателей. Это стало возможным ввиду того, что Мухаммад (С) обладал большими познавательными способностями, чем люди, не постигшие божественное руководство. Коран называет высшую познавательную способность Пророка Мухаммада «Святым Духом» и описывает её как механизм, с помощью которого Пророк получает доступ к «Книге Бога»:

«И так Мы внушили тебе [Мухаммаду] Дух (рух) по Нашему повелению. Ты не знал, что такое Писание (ал-китаб) и вера, но Мы сделали его Светом (нур), которым Мы ведём тех из Наших рабов, кого пожелаем, и ты ведешь на Прямой путь».

Священный Коран, 42:52

«Воистину, это откровение (танзил) Господа миров, с которым снизошёл (назала биха) Верный Дух (ал-рух ал-амин) на сердце твоё (‘ала калбика), чтобы увещевал ты, на ясном арабском языке (би-лисанин ‘арабиййин)».

Священный Коран 26:192-195

Чистая душа и интеллект Пророка Мухаммада восприняли божественное руководство из Речи Бога (творческого акта Бога) в Книге Бога (всей совокупности обусловленных реальностей в их умопостигаемых формах) как невербальное вдохновение или «свет» (нур), называемый Святым Духом; затем Мухаммад (С) выразил, передал и представил это невербальное духовное божественное руководство в виде декламации арабских стихов Корана. Коран – это Речь и Книга Бога в отношении его духовной сущности и смыслов и речь и слова Пророка Мухаммада в отношении его символической словесной формы на арабском языке:

«Мухаммад был чистейшим из людей по духу и благороднейшим по душе. Его разумная душа и трезвый дух были лучше подготовлены к восприятию отпечатка божественного вдохновения и более настроены на Святой Дух, которым Бог поддерживает Своих Пророков и посланников, чем души и дух всего человечества. Божественное вдохновение запечатлело себя в его духе благодаря его чистоте от всех психических проявлений, которые обычно беспокоят человеческий дух, таких как прихоти, зависть, высокомерие, алчность, скупость, деспотизм, гордость и подобное, что вредит человеческому духу и развращает его… Этот Святой Дух запечатлел себя в его духе и соединился с его разумной, добродетельной и чистой душой, свободной от всякой скверны и порока… Когда божественное вдохновение запечатлело себя в его духе, и он принял его в своём сердце и представил его в своей мысли, он открыто заявил об этом в своей речи. Это откровение – самое непоколебимое из всех доказательств его пророчества, самый однозначный довод от Бога к Его творениям, и самое явное из его доказательств, ясных доводов и чудес».

Абу Хатим ал-Рази (мусульманский исмаилитский учёный, специалист по арабскому языку и философии, ум. в 934 г.),

(Доказательства пророчества, пер. Тариф Халиди, 179-180)

«Поистине, Бог ниспослал Коран Своему рабу и Посланнику Мухаммаду как свет (нур), который сообщил дар пророчества и был воспринят душой, исполненной чистоты и совершенства. Когда Пророк вознамерился донести этот свет до множеств людей, он распознал, что их грубый нрав и замутнённые души не смогут уловить его тонкость. Поэтому он соединил этот тонкий свет со словесными выражениями, наглядными примерами и понятными знаками, чтобы очистить их в соответствии с явленной мудростью в душах, поскольку множества людей не обладали очищенными душами, восприимчивыми к этому величественному, абсолютному свету… Составление, выражения и структура Корана – заслуга Пророка. Коран – это одновременно Речь Бога (каламу‘ллах), и слова Посланника Бога (каул ал-расулу‘ллах)».

Имам Ма‘адд Абу Тамим ал-Му‘изз (14-й исмаилитский Имам, ум. в 975 г.),

(Кади ан-Ну‘ман, Китаб Та‘вил ал-Шари‘а, ред. Надия Э. Джамал, 4:4, 5:49)

Шаг 7: Обладатель Божественного руководства после Пророка Мухаммада был определён и назван Пророком Мухаммадом.

«Хотя прямое Божественное вдохновение прекратилось после смерти Пророка, потребность в Божественном руководстве сохранялась, и это не могло быть оставлено миллионам смертных людей, подверженным прихотям и порывам страстей и материальной необходимости, способным быть мгновенно и трагически введёнными в заблуждение жадностью, чьим-то ораторским искусством или внезапным стремлением к материальной выгоде».

Имам Султан Мухаммад Шах Ага Хан III,

(Мемуары Ага Хана: Ислам – религия моих предков, читать на NanoWisdoms)

A. Пророк Мухаммад был Обладателем Божественного руководства своей эпохи (см. шаг 5).

B. Обладатель Божественного руководства должен быть в каждом временном периоде, включая периоды после смерти Пророка Мухаммада (см. шаг 4).

C. Обладатель Божественного руководства сразу после Пророка Мухаммада должен определяться по одному из двух критериев:

- a) Должен быть определён и назван Мухаммадом (С) следующим Обладателем Божественного руководства;

- b) Должен явить неповторимую речь, превосходящую все формы человеческой речи, как это сделал Мухаммад (C) (см. шаг 5)

D. Если Пророк Мухаммад определил и назвал кого-то Обладателем Божественного руководства после него, значит, этот человек действительно является Обладателем Божественного руководства во время после Пророка Мухаммада.

E. Пророк Мухаммад действительно определил и назвал своего двоюродного брата и зятя ‘Али ибн Аби Талиба Обладателем Божественного руководства перед смертью.

Приведённые далее исторически подтверждённые высказывания Пророка Мухаммада, сохранившиеся как в суннитских, так и в шиитских источниках, показывают, что Мухаммад (С) назначил своего двоюродного брата и зятя ‘Али ибн Аби Талиба своим преемником и Обладателем Божественного руководства, чьё положение и власть были равны его собственным (как и задокументировано здесь – Имам Али объявлен преемником Мухаммада также и в суннитских источниках):

«Кто из вас тогда поможет мне в этом и будет моим братом, исполнителем завещания и моим преемником среди вас? Все молчали, за исключением юного Али, который говорил: ‘О Пророк Божий, я буду твоим помощником в этом’. Затем Пророк положил руку на шею Али и сказал: ‘Это мой брат, мой исполнитель и мой преемник среди вас. Слушайте его и повинуйтесь ему‘».

(Ибн Исхак, Сират Расул Аллах [Самая ранняя биография Пророка] , пер. А. Гийома в издании Жизнь Мухаммада, стр. 118 англ. изд.)

«Поистине, Али от меня и я от него (инна ‘Али минни ва ана минху), и он – вали (покровитель/духовный наставник) каждого верующего после меня».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала’л-сахихайн, Бейрут 2002, 19, № 4636;

Ахмад б. Шуайб ан-Насаи, Хаса’ис Амир ал-му’минин ‘Али ибн Аби Талиб, Тегеран, 1998 год, 129)

«Али с Кораном и Коран с Али. Они не отделятся друг от друга, пока не вернутся ко мне в [райский источник] (ал-хауз)».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала’л-сахихайн, Бейрут 2002, 927, № 4685)

[К Али]: «Разве ты не рад тем, что имеешь по отношению ко мне такое же положение, что и Аарон к Моисею, за исключением того, что после меня нет пророка».

Пророк Мухаммад (С),

(Ахмад б. Шуайб ан-Насаи, Хаса’ис Амир ал-му’минин ‘Али ибн Аби Талиб, Тегеран, 1998 год, 76)

«Три вещи были открыты мне об Али: ‘он является предводителем мусульман, руководителем богобоязненных и господином лучезарно благочестивых (саййиду’л-муслимин, имаму’л-муттакин, ва ка’иду’л-гурра’лмухаджжалин)’».

Пророк Мухаммад (C),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала’л-сахихайн, Бейрут 2002, 936, № 4723)

«Смотреть на Али – это поклонение (ал-назар ила ‘Али ‘ибада)».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ала’л-сахихайн, Бейрут 2002, 938, № 4736)

«Да смилуется Бог над Али. О Боже, сделай истину вращающейся вокруг Али, куда бы он не обратился (адири’л-хакк маʿаху хайсу дара)».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала’л-сахихайн, Бейрут 2002 г., 927, № 4686)

«Али как моя собственная душа (ка-нафси)».

Пророк Мухаммад (С),

(Ахмад б. Шуайб ан-Насаи, Хаса’ис Амир ал-му’минин ‘Али б. Аби Талиб, Тегеран 1998, 104)

«Ты [Али] от меня и я от тебя (анта минни ва ана минка)».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала-л-сахихайн, Бейрут 2002 г., 924, № 4672)

«Тот, кто повинуется Али – повинуется мне, и кто ослушается его – ослушается меня».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала-л-сахихай, Бейрут 2002 г., 925, № 4678)

[К Али]: «Ты будешь разъяснять для моей общины то, в чем они разойдутся после меня».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала-л-сахихай, Бейрут 2002 г., 926, № 4678)

«‘Среди вас есть, кто будет бороться за та’вил (духовное толкование) Корана, как я боролся за его танзил (буквальное откровение)’. Абу Бакр спросил: ‘Я ли это?’ Пророк сказал: ‘Нет’. Умар спросил: ‘Это я?’ Пророк сказал: ‘Нет, это тот, кто чинит сандалию’. Пророк дал Али починить свою сандалию».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала-л-сахихайн, Бейрут, 2002, 926 г. № 4679)

«О Али, кто отделяет себя от меня – отделят себя от Бога, и всякий, кто отделяет себя от тебя, о Али, – отделяет себя от меня».

Пророк Мухаммад (С),

(ал-Хаким ан-Найсабури, ал-Мустадрак ‘ала’л-сахихайн, Бейрут 2002, 927, No.4682)

«Али от меня и я от него (‘Али минни ва ана минху), и никто не может выполнить мой долг, кроме меня самого и Али».

Пророк Мухаммад (С),

(Ахмад б. Шуайб ан-Насаи, Хасаис Амир ал-му’минин Али ибн Аби Талиб, Тегеран 1998, 106)

«Тот, кому я Мавла (покровитель), Али – его Мавла (ман кунту мавлаху фа-‘Али мавлаху)».

Пророк Мухаммад (С),

(Цитируется во многочисленных мусульманских суннитских источниках хадисов, приведенных по здесь)

.

Приложение А: Свидетельства того, что Коран, произнесенный Пророком Мухаммадом, является неподражаемой чудесной речью

Литературная форма Корана неповторима (невоспроизводима) и чудесна по сравнению любой другой формой арабской речи – об этом свидетельствуют и это подтверждают многочисленные востоковеды и западные исследователи арабской литературы. Также это подтверждается личным опытом восприятия Корана современниками Мухаммада (С) и мусульманскими общинами на протяжении веков, и единодушным научным мнением мусульманских богословов, философов и знатоками грамматики.

Под терминами «чудо/чудесное» или «неповторимость/неповторимое» (и‘джаз) мы не подразумеваем какого-либо «нарушения законов природы» или «божественного вмешательства» в нормальный ход вещей. Как сказано выше, Бог создаёт и поддерживает всё бытие в каждый момент времени, и поэтому божественные «вмешательства» полностью излишни: законы природы никогда не нарушаются, потому что они являются проявлением непрерывного творения и руководства Бога для Вселенной. Когда говорится, что какое-то произведение «неповторимо» или «чудесно», имеется в виду, что оно превышает возможности определённого класса или вида и требует недоступных ему творческих способностей. То есть некоторое произведение является неповторимым или чудесным не само по себе, а только по отношению к какому-то стандарту или подразумеваемому пределу возможностей. Например, разумное мышление человека и его различные плоды, такие как наука, поэзия, искусство, абстрактное мышление и прочие, безусловно, «неподражаемы» и «чудесны» при сравнении с животными. Аналогично, когда говорится что Коран неповторим и чудесен по критериям человеческих существ, это означает, что литературная форма (назм) Корана и его смысл являют речь и мышление, выходящие за пределы способностей человека, если, конечно, он не является боговдохновенным пророком. Неповторимость Корана является величайшим доказательством обладания Пророком Мухаммадом при жизни Божественным руководством и подтверждением его как боговдохновенного Пророка.

«Подобно тому, как для животного действия человека (а именно те, которые относятся к мысли, речи и поступкам) предстают неподражаемым чудом, так и для человека неподражаемым чудом становятся деяния Пророков, непосредственно связанные с их внутренней предрасположенностью, их откровением и их природой. Ибо именно они, те, кому Господь благоволит даровать небесное, святое руководительство, и их путь — это путь Бога; их религия есть вера Бога, их закон – закон Бога, и всякий кто следует за ними наставляется на прямой путь».

‘Абд ал-Карим ал-Шахрастани (Ключи к Арканам, пер. Тоби Майер, стр. 179-180 англ. изд.)

Объективная основа для утверждения того, что Коран чудесен и неповторим (му‘джиз), то есть находится превыше творческого потенциала обычных людей, лежит в объективных литературных нормах, формах и структурах арабского языка. «Несомненно, литературное достоинство оценивается не по каким-то абстрактным критериям; оно может быть оценено только в контексте духа всего арабского языка и словесности» (Сэр Гамильтон Гибб). Только эксперты в области арабского языка и литературы могут действительно определить и оценить качество арабского литературного произведения по объективным стандартам. Поэтому мы собрали ряд свидетельств трёх групп экспертов:

- Современных европейских учёных, изучающих арабский язык и литературу, но не являющихся мусульманами.

- Современных арабских исследователей арабской литературы.

- Классических мусульманских исследователей арабского языка и литературы.

Каждое отдельное свидетельство и все они в совокупности демонстрируют нам общий консенсус современных и классических учёных, как мусульман, так и не исповедующих ислам, относительно того, что:

- Литературная форма Корана (назм) невоспроизводима, поскольку она превышает возможности, характеристики и определение всей арабской поэзии и прозы на протяжении всей истории.

- Данные о первом восприятии Корана показывают, что первые, кто его услышал (как последователи Мухаммада (С), так и его самые яростные противники) признали, что Коран чудесен и неповторим: несколько знатоков арабского ещё при жизни Мухаммада (С) свидетельствовали о превосходстве Корана над всей арабской речью, в том числе: ал-Валид ибн ал-Мугира, ал-Туфайл ибн ‘Амр ал-Дауси, Хасан ибн Сабит, Лабид ибн Раби‘а, Ка‘б Ибн Малик, Сувайд ибн ал-Самит. Никто при жизни Мухаммада (С) не смог создать литературное произведение, равное Корану.

- В истории арабского языка и литературы не было ни одной успешной попытки имитировать литературную форму Корана. Все знатоки арабской литературы, поэзии и грамматики исламской цивилизации свидетельствуют о невозможности создать нечто подобное Корану: ал-Джахиз (ум. 868), ал-Наззам (ум. ок. 840), Хишам ал-Фувати (ум. 833), Абу Муслим ал-Исфахани (ум. 934), Абу Хатим ал-Рази (ум. 934), ал-Руммани (ум. 994), ал-Бакиллани (ум. 1013), ал-Шариф ал-Муртада (ум. 1044), Шейх ал-Муфид (ум. 1032), Ибн Хазм (ум. 1064), Абу Исхак Исфара‘ини (ум. 1027), ал-Аш‘ари (ум. 935), ал-Джувайни (ум. 1085), ‘Абд ал-Джаббар (ум. 1025), ‘Абд ал-Кадир ал-Джурджани (ум. 1078), ал-Шахрастани (ум. 1153).

- В каждом стихе Корана выбор, сочетания и взаимное расположение слов, грамматических конструкций и риторических приёмов максимально «точно подогнаны» к выражаемому смыслу, так что никакая вариация формы стиха невозможна без серьезного ущерба для эстетической формы или выраженного смысла (три примера стихов рассмотрены далее).

Свидетельство № 1: Коран неповторим, потому что неповторима его литературная форма (назм) и она превосходит все литературные жанры и формы арабской поэзии и прозы.

«Коран же есть величайшая книга и могущественнейший памятник словесности на арабском языке: он сделал этот язык бессмертным и сохранил саму его суть; вместе с ним бессмертным стал и сам Коран. Коран – гордость арабской культуры и драгоценнейшая жемчужина её традиции, и арабы, как бы ни расходились они во взглядах или вероисповедании, едины в том, что Коран воплощает самую сущность арабского [языка]».

Д-р Амин ал-Хули (египетский учёный в области арабской литературы и Корана, ум. в 1966 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 84-85 англ. изд.)

«И всё же я искренне считаю, что Мухаммад, подобно древним пророкам, имел подлинный религиозный опыт. Я убеждён, что он действительно постиг нечто напрямую от Бога. То есть я верю, что Коран ниспослан Богом, верю в его боговдохновенность. Ведь без Божьего благословения Мухаммад не смог бы пробудить столь грандиозный религиозный порыв. Коран указывает, что корень тогдашних бедствий в Мекке находился прежде всего в области религии (хотя экономические, социальные и нравственные стороны также присутствовали), а значит, лекарство от них следовало искать в области религии. Учитывая, насколько действенным оказалось в этом отношении учение Мухаммада, ставить под сомнение глубину и мудрость Корана было бы самонадеянно».

У. Монтгомери Уотт (христианский священнослужитель, исследователь Корана, исламской истории и теологии, ум. в 2006 г.),

(Интервью изданию Coracle, 2000 г., ссылка на текст интервью)

«Несмотря на всё, что мы знаем о независимости Мухаммада от [культурных] образцов [его времени], мы видим, как мастерски он внутренне усвоил и возвысил воспринятые слова и идеи, пропитав их собственным духовным пафосом и тем самым сделав их неотъемлемой частью своего учения. Именно в этом и состоит подлинное чудо его пророчества. Мы можем не принимать его учение, но по существу согласимся с Кади Абу Бакром, который утверждал, что доктрина и‘джаза (неподражаемости и чудесности) Корана имеет реальные основания».

Тор Андре (христианский религиовед и лютеранский епископ Линчёпинга, ум. в 1947 г.),

(Личность Мухаммада в учении и вере его общины, 1918, стр. 94 нем. изд.)

«И было бы крайне неразумно отрицать, что текст, ниспосылавшийся в течение двух десятилетий в виде отдельных, неупорядоченных частей и окончательно собранный лишь спустя двадцать лет, мог бы снискать столь широкое признание, не обладая, скажем так, поистине уникальными качествами».

Жак Берк (христианский исследователь арабской литературы и ислама, ум. в 1995 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 9 англ. изд.)

«Кажется, будто Мухаммад открыл миру совершенно новую литературную форму, к восприятию которой одни оказались не готовы, а других она глубоко тронула. Без такого восприятия Корана ислам вряд ли сумел бы пустить столь глубокие корни».

Карен Армстронг (британский религиовед),

(История Бога, 1994, стр. 78 англ. изд.)

«Однако нам известно, что текст Корана не является прозаическим и вместе с тем не укладывается в рамки поэзии. Точнее будет сказать, что перед нами действительно нечто особое, чему не подобрать иного названия, кроме “Коран”. Его текст – не стих, и это очевидно, т.к. он не ограничивает себя рамками стихотворной формы. Но это и не проза, так как текст связан внутри себя особыми связями, не свойственными ни одному другому известному тексту; некоторые из этих связей касаются окончаний стихов, другие – относятся к музыкальному звучанию, присущему только ему. Так что перед нами ни стихи, ни традиционная проза, а “Книга, слова которой совершенны и разъяснены Тем, Кто Премудр и Всеведущ”. Поэтому мы не можем сказать что это проза, но текст, строго говоря, также не является стихотворным. Текст Корана – единственный в своём роде, и ничего подобного ему не было создано ни до, ни после».

Доктор Таха Хусайн (известный учёный-арабист, «Декан арабской литературы», ум. в 1973 г.),

(Проза во втором и третьем веках после Хиджры, Географическое общество, Каир, 1930, издательство Дар Ал Марифа)

Вся арабская поэзия имеет размер. Под стихотворным размером или “метром” понимается соотношение коротких и длинных слогов в строке. Исторически известно, что вся арабская поэзия (до Мухаммада (С) и после) слагается в одном из шестнадцати размеров: 1) ал-тавил, 2) ал-бассит, 3) ал-вафир, 4) ал-камил, 5) ал-раджас, 6) ал-хафиф, 7) ал-хазадж, 8) ал-муттакариб, 9) ал-мунсарих, 10) ал-муктататб, 11) ал-муктадарак, 12) ал-мадид, 13) ал-муджтас, 14) ал-рамил, 15) ал-хабаб, 16) ал-сариа’. Объективным историческим фактом является то, что Коран не соответствует ни одной из шестнадцати арабских метрических форм.

«Чтобы заслужить право называться поэтом, человеку зачастую требовались годы, а то и десятилетия учёбы у признанных мастеров. При этом Мухаммад вырос в среде, в которой поэзию почти боготворили, но не проходил специального обучения этому искусству. Слова Мухаммада отличались и от поэзии, и от ритмической прозы прорицателей – другой принятой формы вдохновенной метрической речи. Формы классической поэзии оказались неожиданно трансформированы, сюжеты стали развиваться иначе, а метрика была отвергнута. Ведь если поэзия, в политическом смысле, была скорее чем-то консервативным и укрепляла моральный и общественный порядок своего времени, то общий посыл Корана, его темы, метафоры и идеологический призыв, напротив, были направлены к кардинальным переменам. Всё это было очень ново для современников Мухаммада».

Навид Кирмани (“Поэзия и язык», в Rippin, The Blackwell Companion to the Qur’an, 108-109)

Точно так же Коран не соответствует определению и структуре арабской прозы. Существует два вида арабской прозы – рифмованная речь, называемая садж‘, и обычная речь. Коран содержит некоторые рифмы, но он выходит за рамки как рифмованной прозы, так и нерифмованной речи.

«По своей внешней форме стиль Корана чем-то напоминает садж‘ – рифмованную прозу… но он пользуется им настолько свободно, что его нельзя признать таковым».

Р. А. Николсон (профессор арабского языка, Кембриджский университет),

(Литературная история арабов, стр. 159 англ. изд.)

«Даже те фрагменты Корана, которые напоминают садж‘, всё равно полностью ускользают от прокрустовых усилий свести их к некоторой разновидности садж‘ (рифмованной речи)».

Брюс Лоуренс (профессор религий, Университет Дьюка),

(Журнал коранических исследований, Том 7, Выпуск 1, 2005.

«Приближение к садж‘ в английских переводах Корана: изучение Суры 93 (ал-Духа) и басмалы«, стр. 64 англ. изд.)

«Коран не является поэзией, однако он ритмичен. Ритм некоторых стихов напоминает ритмику садж‘… Но критики из курайшитов признали, что Коран не вписывается ни в одну из двух категорий».

А.Ф.Л. Бистон, Т.М. Джонстон, Р.Б. Серджент и Г.Р. Смит (Учёные-востоковеды в области арабской литературы),

(Арабская литература до конца периода Омейядов, 1983, стр. 34 англ. изд.)

«Ибо Коран – это не проза и не поэзия, а уникальное соединение того и другого».

Доктор Артур Дж. Арберри (профессор арабского языка, Кембриджский университет),

(«Коран«, Oxford University Press, X)

«‘Разрыв со всем привычным’ объясняется тем, что речь вплоть до появления Корана была представлена несколькими известными формами: ши‘р (поэзия), садж‘ (рифмованная проза), хатаб (проповедь), риса’ил (послания) и обычная проза. Коран же явился совершенно новой литературной формой, отличной от всего известного ранее, и достиг в этом такой степени красоты, что превзошёл все остальные формы, в том числе искусность поэзии, то есть самой красивой формы речи».

Абу’л-Хасан ар-Руммани (известный грамматик из Багдада, ум. в 994 г.),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 81 англ. изд.)

«Стихи Корана являют нам непревзойденную уникальность и красоту, помимо новизны и оригинальности. Именно поэтому они сумели убедить столь многих в истинности Корана: он ничему и никому не подражает и сам является неподражаемым. Его стиль не блекнет даже после долгого изучения, а текст не теряет новизны с течением времени».

Оливер Лиман (профессор философии, Университет Кентукки),

(Коран: Энциклопедия, 2006, стр. 404 англ. изд.)

«На протяжении последних трёх десятилетий мне удалось прочесть Коран целиком более пятидесяти раз, и фокус моего чтения сместился на лингвистический и риторический анализ… В итоге, на основании теории перевода и лингвистического анализа, я самостоятельно пришёл к выводу, что речь Корана неподражаема и он не может быть воспроизведен на языке перевода».

Доктор Хусейн Абдул-Раоф (профессор исламских исследований, Университет Лидса),

(Перевод Корана: дискурс, текст и анализ, 3)

Свидетельство № 2: Эстетическая красота Корана оказала глубокое влияние на современников Мухаммада (С) и изменила их: многие приняли пророчество Мухаммада (С) и божественное вдохновение, просто услышав его чтение Корана:

«Красота, в большинстве канонов, сама является божественным качеством. Это проявление Бесконечного в ограниченном мире, и тем самым она вводит Абсолютное в мир относительных вещей. Её священный характер “наделяет преходящие вещи текстурой вечности… Красота отлична, но не отдельна от Истины и добродетели”. Как утверждал Фома Аквинский, красота относится к разумным способностям и, следовательно, связана с мудростью».

Гарри Олдмидоу,

(Фритьоф Шуон и Вечная философия, стр. 157-158 англ. изд.)

«То, что неизбежно привело в IX веке к формулированию догмы о неповторимости и уникальности Корана – это центральный опыт внутренней жизни и внутреннего сияния, предельно реальный опыт метафизической красоты явленного Писания, и это не просто теологическая спекуляция или учёная софистика. Это учение стало рационализацией фундаментального опыта всей религиозной общины – даже если этот опыт был чем-то ограничен, и его рационализация не уделяла внимания, или не уделяла достаточно внимания опыту других групп».

Доктор Анжелика Нойвирт (немецкий учёный, изучающий Коран),

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 195 англ. изд.)

«Из Корана мы можем сделать вывод, что Пророк регулярно посещал Каабу в первые годы своего призвания чтобы прочесть открытые стихи. Вокруг него собирались первые верующие, которые падали на землю или плакали во время его чтения, а также все большее число любопытных слушателей. Часто присутствовали и противники Мухаммада… Эти сведения о проповедях Мухаммада, представленные позднейшей традицией, согласуются в этом отношении с порядком чтения текста, который мы можем вывести из самого Корана и который имеет некоторую реальную историческую ценность».

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 11 англ. изд.)

«Величайший из поэтов Аравии – Лабид ибн Раби’а. Его стихи размещались на дверях Каабы, как знак его величия. Никто из поэтов-современников не осмеливался бросить ему вызов, разместив свои стихи рядом. Но однажды подошли несколько последователей Мухаммада. Арабы-язычники осуждали его, считая его каким-то волшебником и ненормальным поэтом. Его последователи разместили отрывок из второй суры Корана на дверь и вызвали Лабида прочитать его вслух. Царь поэтов посмеялся над их самонадеянностью. От безделья, а возможно и в насмешку, он снисходительно согласился прочесть стихи. Поражённый их великолепием, он на этом же месте принял ислам».

(Навид Кирмани, Бог прекрасен: эстетическое восприятие Корана, стр. 1 англ. изд.)